HISTORY OF CHINESE & INDIANS IN MALAYSIA

As stated by Raja Petra Kamarudin (RPK)

RPK

A confusion has erupted due to ignorance. It has been stated that the Indians came here as beggars and the Chinese as prostitutes. Actually, if you were to really study Malayan and Malaysian history over the last 500 years or so, you will find that this country’s history is not just about beggars and prostitutes. It is about much more than that.

Malayan history has to be dissected into many periods. And each of these periods saw immigration involving almost all the races in Malaysia, save the Orang Asli (the Original People). In New Zealand, these Orang Asli would be the Maoris and in Australia the Aborigines. Therefore, anyone who is neither a Maori nor an Aborigine is a ‘pendatang’ or immigrant.

THE ARABS IN MALAYSIA

The Arabs and the Indians (Muslims from Gujarat) came to Malaya more than 500 years ago as traders and merchants. These were the people who brought Islam to this country. At that time, the locals were mostly Hindus while those from Negeri Sembilan were Buddhists, plus many who worshipped trees, the sea, rivers, mountains and whatnot. The coming of the Arab and Indian merchants exposed the locals to Islam.

In those days, the people followed their Rulers. Therefore, when the Rulers converted to Islam the people followed – although they may not have believed in Islam or understood the religion. In fact, many till today still do not understand Islam after more than 500 years.

THE CHINESE IN MALAYSIA

Then along came the Chinese and many were actually Muslims as well. Islam first reached China around 100 years after Prophet Muhammad. This means Islam had ‘migrated’ to China about 1,300 to 1,400 years ago, 800 to 900 years earlier than Islam in Malaysia. Of course, in the northern states bordering Thailand it was earlier than that. (Refer to the Batu Bersurat discovered in Kuala Berang in Terengganu).

Is it not ironical that Malays call Chinese Muslims ‘mualaf’ when the Chinese were Muslims almost 1,000 years before the Malays even heard of Islam?

Okay, now take my family as an example. The Selangor Sultanate was founded in 1745. The first Sultan, Raja Lumu, migrated here from the Riau islands in Indonesia. By then, of course, the Arabs, Indians and Chinese had already been here 200 to 300 years, some even longer.

But these Arabs, Indians and Chinese were traders and merchants, not warriors or fighters, whereas the Bugis from Riau only knew one occupation – fighting and plundering. In short, they were pirates, which was a noble profession back in those days where even Queen Elizabeth the First knighted those English pirates who plundered Spanish ships.

In fact, the Bugis came here because of a sort of civil war in their home country. There was a fight over a girl and the son of the local Ruler was killed in that fight. So the offending party was exiled and had to leave Riau. And that was when they came here in the 1700s and founded the Selangor Sultanate.

Do not members of the Selangor Royal Family fighting with their Ruler and going into exile sound very familiar to you? Yes, 300 years ago this was the ‘tradition’ and still is in my case.

Invariably, the Bugis, being fighters, took Selangor as their territory by the sheer force of its ‘army’. None of the traders, who although were here earlier, would dare resist the Bugis who enjoyed killing (some Bugis still do today, as you may well be aware). But Selangor was under Perak patronage.

So Raja Lumu had to make a trip to Lumut in Perak to get crowned as the First Sultan by the then 17th or so Sultan of Perak. (Can’t remember if it was the 15th or 17th but it was around that). And he took the name of Sultan Salehuddin Shah.

Selangor eventually grew in prosperity. Actually, tin had already been discovered even before Raja Lumu became Sultan in 1745. And it was the Chinese who were working the tin mines. But now, since Selangor had a ‘government’, all the land in Selangor became ‘state property’. And therefore the Chinese had to get permission from the Sultan before they could mine for tin.

Around 100 years later, only when Sultan Abdul Samad took over as the Fourth Sultan of Selangor in 1859 (he was born in 1804) did they properly organize the tin industry. New areas were opened up in Ampang, Rawang, Kajang, and whatnot. And of course, all these tin mines were owned by the Sultan and members of his family — brothers, sons, nephews, etc.

The Malays, however, did not want to work those mines. Conditions were hard and diseases wiped out entire communities. Those who survived these brutal conditions were the exception rather than the rule. So they needed people who were desperate enough to work those tin mines and were prepared to take the risk and probably lose the ‘gamble’.

And who else to talk to if not the Chinese who had already been working those mines for hundreds of years?

So members of the Selangor Royal Family went into ‘joint venture’ with the Chinese, just like they did in Perak, another rich tin state. The Malay Royals would ‘arrange’ for the tin concessions and the Chinese would provide the labour force to work those concessions. In a way, you could say that the Selangor Royal Family were the first to ‘invent’ the Ali Baba system back in the 1800s, long before the New Economic Policy in 1970.

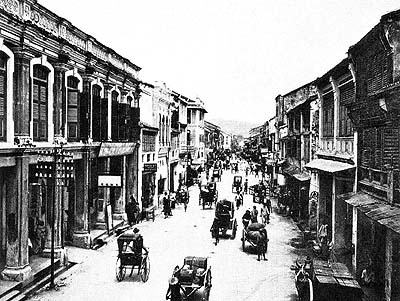

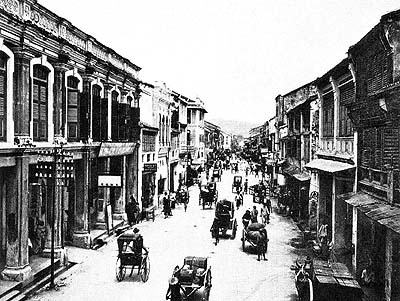

Anyway, to reach Ampang and those other surrounding rich tin areas, they had to travel up the Klang River. Raja Abdullah and Yap Ah Loy led the first expedition and they landed on the site where the Gombak River and Kelang River meet. The place where they landed is the site of the famous Masjid Jamek in Kuala Lumpur.

From there they marched overland through the jungle into Ampang. And thereafter Kuala Lumpur was never the same again. It prospered and continued to prosper over more than 200 years from the 1800s.

Yap Ah Loy bought up a lot of land in Kuala Lumpur and built his business empire. He opened bars, brothels and all sorts of businesses, legal as well as illegal (illegal by today’s standards though). Even the British Colonial ‘masters’ would patronise Yap Ah Loy’s brothels to sample the latest ‘China Dolls’ brought in from the mainland.

Of course, the normal customers would have to pay for these vices. The British masters, however, could enjoy all these services for free. Yes, even back in the 1800s the Chinese businessmen were already bribing the government officials.

Now, while Yap Ah Loy has been entered into the history books as the ‘Founder of Kuala Lumpur’, Raja Abdullah is never mentioned. The only thing associated with Raja Abdullah is that road in Kampong Baru that carries his name. Yap Ah Loy may have been the capitalist who opened up Kuala Lumpur.

But he was only able to do so because he had a ‘sleeping’ partner, Raja Abdullah, who gave him all this land to develop.

Okay, that is the Chinese story. So, yes, some did come here as prostitutes working for Yap Ah Loy. But that was incidental. Whenever frontier land is opened up the girls servicing these frontier-men follow – like in the Wild West of America. Would you say that the White immigrants to America were all prostitutes?

THE INDIANS IN MALAYSIA

Now, over to the Indians. As I said, the Indian (and Arab) traders and merchants first came here more than 500 years ago and even brought Islam to this country. But the ‘other’ Indians, the workers, came at about the time that Yap Ah Loy and Raja Abdullah were turning Kuala Lumpur into a thriving metropolis.

At that time, the British planters were in Ceylon (Sri Lanka today) growing cocoa. Then a plant disease spread throughout the island and all the trees died. But this disease not only killed all the trees but contaminated the land as well. This means the land was now useless and it was not a matter of just replanting.

Then the British looked at Malaya and decided that the conditions (land, climate, etc.) in Malaya were the same as in Ceylon. So they relocated their cocoa estates to Malaya. But there was no way they could get the Malays to work these cocoa estates. Furthermore, the Ceylonese workers were well trained and had been doing this work for years.

So, in the mid-1800s, the British brought the now unemployed Ceylonese cocoa workers to this country to work the Malayan cocoa plantations.

Then disaster struck. Brazil over-planted cocoa and this triggered a worldwide glut. It was no longer economical to plant cocoa. The price you would fetch for your cocoa was lower than your production cost. The British had no choice but to close down the cocoa plantations.

Then disaster struck. Brazil over-planted cocoa and this triggered a worldwide glut. It was no longer economical to plant cocoa. The price you would fetch for your cocoa was lower than your production cost. The British had no choice but to close down the cocoa plantations.

Around that time, the British, who had mischievously smuggled rubber seeds out of Brazil (which was a crime then), successfully grew rubber trees in the Kew Gardens in London. They also did some research and discovered a better way of planting rubber trees where the trees would give a better yield compared to the trees in Brazil. Rubber planting in Brazil was haphazard and not properly organized.

Since Malaya had to close down all its cocoa plantations and it now had idle plantation land and surplus Ceylonese workers, the British planters decided to switch over to rubber. And because the British took advantage of research and technology, the Malayan rubber trees were more productive and profitable. Eventually, Malaya dislodged Brazil as the top rubber producer in the world.

So, from the mid-1800s to around 1920, Indians and Chinese came to Malaya in great numbers. This was more or less the second wave of mass migration. And it was for economic reasons and to provide the labour for jobs that the Malays would never do. But there were earlier and other migrations as well.

So, from the mid-1800s to around 1920, Indians and Chinese came to Malaya in great numbers. This was more or less the second wave of mass migration. And it was for economic reasons and to provide the labour for jobs that the Malays would never do. But there were earlier and other migrations as well.

For example, around the late 1800s and early 1900s, the British set up English medium schools for Malays. One such school, the Malay College Kuala Kangsar, was a school exclusive for sons of Royalty and the Malay elite. Invariably, they needed schoolteachers who were proficient in the English language. And India offered a good source of English medium schoolteachers (Malays could not speak English yet at that time).

On the commercial side, there were many Indian businesses, workers and whatnot. But there was no way they could qualify for loans from British owned banks. So the Indians from the Chettiar community came here to set up money-lending businesses to service their community.

On the commercial side, there were many Indian businesses, workers and whatnot. But there was no way they could qualify for loans from British owned banks. So the Indians from the Chettiar community came here to set up money-lending businesses to service their community.

When the Malayan rail network was being developed, where else to get the workers if not from the country with the largest railway in the world, India?

WE ARE ALL MALAYSIANS

AND THIS, MY FRIENDS,

IS THE TRUE HISTORY OF MALAYSIA…!!!

One blogger likes this post.

“教育,包括:(a)初级、中级与大学教育;职业与技术教育;师资训练;教师、董事与学校之注冊与管制;特別研究工作之促进;科学与文艺团体;(b)图书馆;博物院;古代与历史性纪念物及记录;考古场地及遗物。”

“教育,包括:(a)初级、中级与大学教育;职业与技术教育;师资训练;教师、董事与学校之注冊与管制;特別研究工作之促进;科学与文艺团体;(b)图书馆;博物院;古代与历史性纪念物及记录;考古场地及遗物。”

此外,陈子鹦也依据汪永年是第二群体的特质,而为其辩护:

此外,陈子鹦也依据汪永年是第二群体的特质,而为其辩护: 其次,鈡灵学校的校长是要有党籍的。叶鈡鈴撰写的“鈡灵中学历任校长的业绩”一文有提到鈡灵中学第二任校长唐桐候突然呈辞,据说:“当时,凡属于鈡中教师必须参加某社团,而唐氏却为一自由思想者。……如果强迫他为了参加具有政治作用的社团而牺牲他的自由思想,那他宁可不干。而董事部诸公则认为这是鈡中的传统,违反此一传统,就是拒绝合作,结果就导致唐氏的辞职。”(叶鈡鈴,2007:57)由此观之,鈡灵学校本身就是一所政治色彩极其强烈的革命学校。

其次,鈡灵学校的校长是要有党籍的。叶鈡鈴撰写的“鈡灵中学历任校长的业绩”一文有提到鈡灵中学第二任校长唐桐候突然呈辞,据说:“当时,凡属于鈡中教师必须参加某社团,而唐氏却为一自由思想者。……如果强迫他为了参加具有政治作用的社团而牺牲他的自由思想,那他宁可不干。而董事部诸公则认为这是鈡中的传统,违反此一传统,就是拒绝合作,结果就导致唐氏的辞职。”(叶鈡鈴,2007:57)由此观之,鈡灵学校本身就是一所政治色彩极其强烈的革命学校。 首先,对于林连玉(左图),陈绿漪有如下的评述:“1951年当他(指林连玉)申请成为马来亚联合邦公民的时候,他已经确定放弃对原先祖国的效忠,而把自已的命运交托给新生的马来西亚。就这点来说,林连玉先生的行动是非常敏鋭而且很有远见。因为对于那些已经选择在马来亚联合邦继续生活和工作的华人来说,政治效忠是不容模棱两可。”(陈绿漪,2001:37)

首先,对于林连玉(左图),陈绿漪有如下的评述:“1951年当他(指林连玉)申请成为马来亚联合邦公民的时候,他已经确定放弃对原先祖国的效忠,而把自已的命运交托给新生的马来西亚。就这点来说,林连玉先生的行动是非常敏鋭而且很有远见。因为对于那些已经选择在马来亚联合邦继续生活和工作的华人来说,政治效忠是不容模棱两可。”(陈绿漪,2001:37) “总之,任何政党,或无党派之人士,凡能同情我们的主张,尊重我们的意见,协助达到我们的目的者,本会均愿对之伸出友谊之手,于普选开始时,号召全马华校教师,学生家长,投其候选人以庄严神圣之一票,谨此宣言。”(教总,1987:351)

“总之,任何政党,或无党派之人士,凡能同情我们的主张,尊重我们的意见,协助达到我们的目的者,本会均愿对之伸出友谊之手,于普选开始时,号召全马华校教师,学生家长,投其候选人以庄严神圣之一票,谨此宣言。”(教总,1987:351) 所谓的双语教育是指教育过程中,全部或部分采用第二语言或外语来教授非语文科,如数学、物理、化学、历史、地理等。其核心概念是透过使用有关的第二语言在吸收知识的过程中,掌握该语言,特別是在听与说的能力上。

所谓的双语教育是指教育过程中,全部或部分采用第二语言或外语来教授非语文科,如数学、物理、化学、历史、地理等。其核心概念是透过使用有关的第二语言在吸收知识的过程中,掌握该语言,特別是在听与说的能力上。 双语教育的目的可分成可以明说的和不可明说的。可以明说的如:一、为了把少数民族吸收进主流社会,充分参与主流社会的各领域活动;二、为了能够同外部世界交往;三、为了帮助新移民适应当地的环境;四、为了保持民族和宗教的特点;五、为了调停各族群的纷争和冲突;六、为了加强了解其他语言与文化;七、为了展示两种语言具有同等的法律地位等等。

双语教育的目的可分成可以明说的和不可明说的。可以明说的如:一、为了把少数民族吸收进主流社会,充分参与主流社会的各领域活动;二、为了能够同外部世界交往;三、为了帮助新移民适应当地的环境;四、为了保持民族和宗教的特点;五、为了调停各族群的纷争和冲突;六、为了加强了解其他语言与文化;七、为了展示两种语言具有同等的法律地位等等。 从上述的各种教育目的来观察“家长教育行动组织”所提的各种理由,包括英语是他们孩子的第一语言的论点,其真正的目的是什么呢?只是要加强孩子与外部世界沟通的能力,抑或隐含著强化社会上层的语言以保持其社会地位呢?

从上述的各种教育目的来观察“家长教育行动组织”所提的各种理由,包括英语是他们孩子的第一语言的论点,其真正的目的是什么呢?只是要加强孩子与外部世界沟通的能力,抑或隐含著强化社会上层的语言以保持其社会地位呢? 到今天如此的局面,我们再去争论数理英化的利弊得失,实在是没有太大的意义。因为正如前述,数理英化的本质其实是国家语言政策的问题,我们应该回到问题的根本去讨论。

到今天如此的局面,我们再去争论数理英化的利弊得失,实在是没有太大的意义。因为正如前述,数理英化的本质其实是国家语言政策的问题,我们应该回到问题的根本去讨论。